絹本著色十一面観音像

市有形文化財

詳細

絹本著色十一面観音像

重要文化財(鎌倉時代)

絹本著色。縦202.5cm、横85.8cmの画面に、荘厳な雰囲気を漂わせた十一面観音が描かれている。左手に蓮華を刺した花瓶を持ち、右手は手首に数珠をかけ垂れている。

全体に極めて精密な技法で描かれており、長めに描かれた手や鋭く伸びた爪、蓮華座の描き方などに宋画の影響が見える。鎌倉時代(13世紀)の作と考えられる。

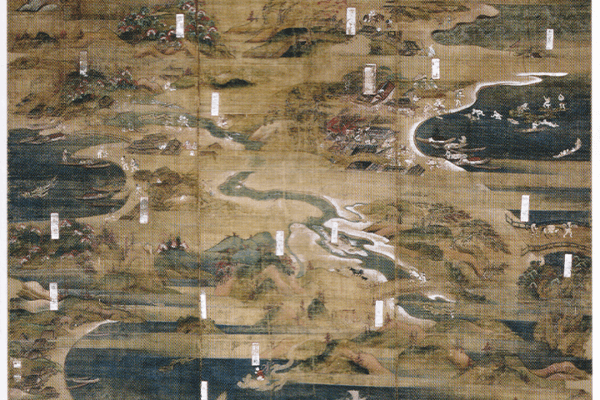

絹本著色志度寺縁起絵 (全6幅)

重要文化財(鎌倉~南北朝時代)

絹本著色。幅120cm、縦170cm前後の大作の縁起絵図が六幅残されている。絵図は、志度寺にかかわる物語を画面全体に鳥観図として描き、場面ごとに縁起文に沿って配列している。上下に続く場面に従って縁起の内容が語られていた。

縁起文は、御衣木之縁起・讃州志度道場縁起(海女の玉取縁起)・白杖童子縁起・当願暮当之縁起・松竹童子縁起・千歳童子蘇生記・阿一蘇生之縁起が巻子本として伝えられ、これらも重要文化財に指定されている。

肉付きの面

詳細

愛染明王像

詳細

凡薗子像

詳細

奪衣婆像

(安土桃山時代)

奪衣婆(だつえば)像は像高51cm、寄木造。三途(さんず)の川の岸辺で亡者の衣類をはぎ取る老女の鬼。16世紀頃の制作。

詳細

奪衣婆像脇侍 地蔵菩薩・ 太山府君立像

(江戸時代)

奪衣婆像の右は、地蔵菩薩立像、像高51cm。地獄の衆生を教化し、代受苦の菩薩とされたり、夭折した小児の死後を救い取るともされる。左には、人の生命や禍福をつかさどる神といわれる太山府君(泰山府君、たいさんぶくん、たいざんぶくん)立像を安置する。像高105cm。共に寄木造、18世紀前半(享保年間)頃の制作。

詳細

閻魔大王坐像脇侍 司命・司録像

(江戸時代)

閻魔大王の右は、生命を支配する司命(しめい、しみょう)神、像高69cm。左に善業悪業を記録する司録(しろく)神、像高70cm。共に寄木造、閻魔庁の役人。

詳細

閻魔大王坐像

(室町時代)

閻魔(えんま)大王坐像は像高142cmで寄木造。地獄の王。本尊十一面観音菩薩の化身(けしん)として冠上に化仏と頭上面をいただく姿は志度寺固有のものである。

詳細

木造如来形坐像

県指定文化財(平安時代)

像高101cm檜材の一木造。五重塔内に安置される漆箔の像である。大日如来(胎蔵界)と伝わるが、上半身に一切の装飾を付けない如来形である。

詳細

木造金剛力士立像

重要文化財(平安時代)

本尊十一面観音は像高146cmで檜の一木造りである。

頭上に十一面の仏面を頂き、衆生を十一の苦しみから救い仏果を得させる功徳を表している。

本尊十一面観音立像

重要文化財(平安時代)

本尊十一面観音は像高146cmで檜の一木造りである。

頭上に十一面の仏面を頂き、衆生を十一の苦しみから救い仏果を得させる功徳を表している。