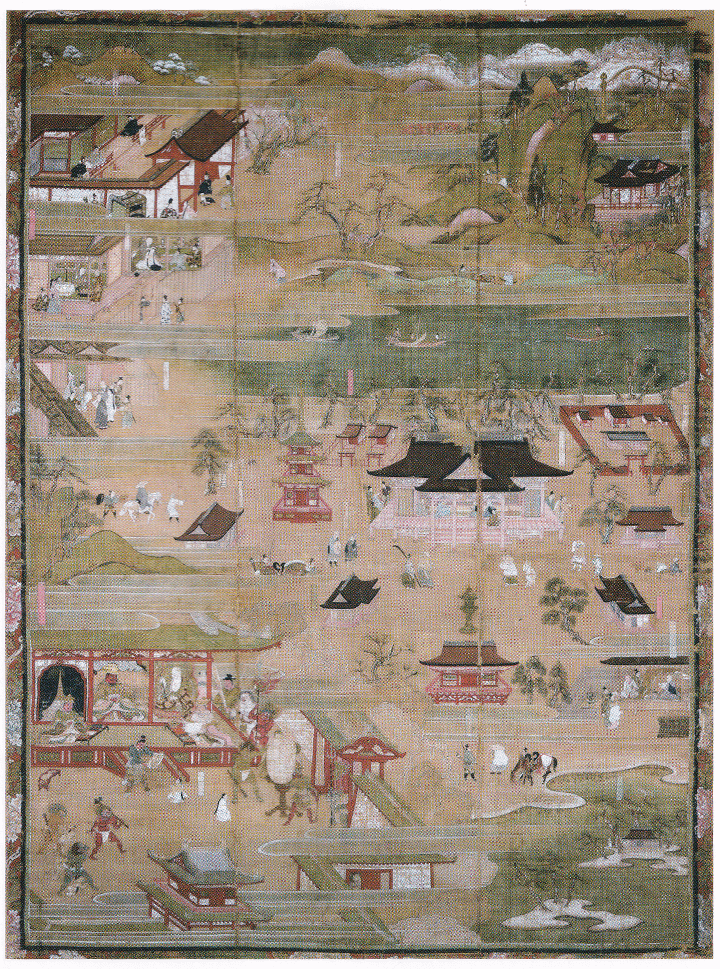

松竹童子縁起のあらすじ

京の都①、三条天皇の時代、 三条東の洞院の南に、父母のいない善哉(せんざい)という一人の女がいた。家相を占う巫女だが、寄る辺ない身ひとつで、神仏に詣でて暮らしていた。二十歳の年に夢のお告げがあって、子を身ごもったことを知らされた。長谷寺に詣でると②、すぐ寺を出て子を産めと告げられ、帰り道で出産した。松と竹の生えた小高い丘のところで生まれたので、子は松竹童子(松竹丸)と名づけられた③。

時は移り、長徳元年(九九五)三月十五日、松竹丸は二十五歳の年に突然死んで冥土へと旅だった。母は驚き嘆くばかりであったが、観音の使いだという僧が現れ、「これは高大神(たかおかみ)の計らいだから心配はいらない。そのまま待て」と語った⑤。言われたとおりにただ待っていると、三

日経って確かに松竹丸は生き返った。

死門に入ったとき観音の使いの僧が待っていたという。地蔵菩薩も現れて閻魔王庁に入った。閻魔王の宝冠は十一面観音と同じようだった。冥官たちが集まり罪人を裁いていた。閻魔王の前に出て、泣きながら慈悲を請うて、娑婆に帰りたいとの願いを述べた。「おまえは寿命で来たのではない。高大神の計らいできたのだ」と閻魔王は言った。「大願を発すれば娑婆に帰ることもできるのだ」と閻魔王は続け、「讃岐の志度寺は閻魔王の氏寺だ。すぐに志度寺へ行け」ということである⑥。「そういうわけで蘇生できたから志度寺の修造に尽くしたい」と松竹丸は母に告げた。母は泣いて喜んだ。しかし、「貧乏な自分たちに出来るだろうか」と心配もした。松竹丸は告げた。「志度寺はありがたい観音の寺である。私は閻魔王の教勅を受けたのだ」。そう語る松竹丸に母も励まされ、二人は剃髪して勧進(かんじん)を始めた⑦。これを見聞した近隣の人たちは随喜の涙を流し、仏を賛仰した。母と子は洛中を勧進してまわり、貴賤上下から多くの布施が寄せられた⑧。

翌年二人が志度に着き⑨、志度寺に詣でると⑩、 一人の僧が出てきて、そもそもの志度寺創建の由来を語った⑪。母と子は庵を設け⑫、外護者たちの援助をも受けて、三年で寺の礼堂を建立した。

母も子も、やがてそれぞれに、阿弥陀の来迎により往生を遂げた。母の善哉は観音の化身、子の松竹丸は地蔵の化身であつた。

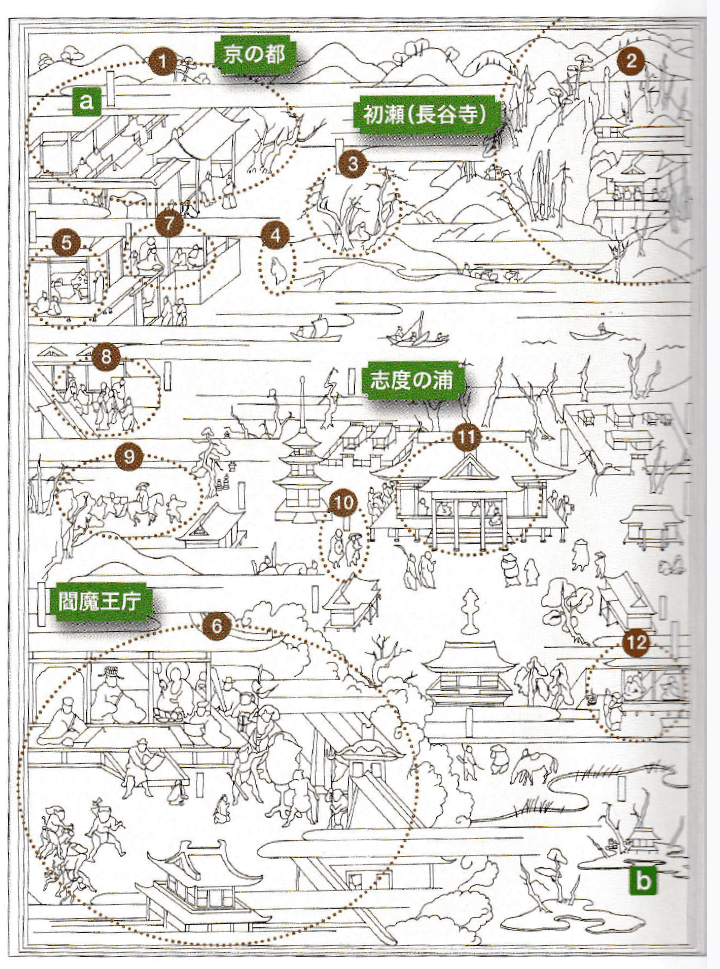

描かれた人と場所と出来事

①善哉が住む京の都(洛中)は内裏のすぐ南。

a 桜と柳の盛りの朝廷

②善哉は大和長谷寺に参詣し、観音のお告げにより出産間近であることを知る。

③善哉が帰り道、松と竹の生えた丘の上で産気づく。

④善哉は赤ん坊を胸に抱き、家路をたどる。

⑤善哉の家 松竹丸は二十五歳で急死した。観音の使いの僧が来て「心配はいらない。三日間そのままに」と告げる。

⑥閻魔王庁。中央に閻魔王、右に地蔵菩薩が並ぶ。松竹丸は、閻魔王と志度寺修造の約束をして娑婆に帰る。

⑦蘇生した松竹丸が、志度寺修造の大願を果たすため、出家し、善哉は善阿、松竹丸は蓮花寿と各告(なの)る。

⑧洛中で母子が勧進すると、多くの人々が布施を寄せる。

⑨母と子は四国の南海道へ向かい、志度の津(志度の浦)に着き寺へ向かう。

⑩母と子は志度寺に参詣する。

⑪堂内で一人の僧から志度寺創建の由来を聞く。

⑫母と子は寺の堂舎近くに庵を設け、勧進を行う。

b 真珠島か